사람이 사람을 잊는 데에는 얼마나 시간이 걸릴까요? 아니, 정말 시간이 지나면 잊을 수는 있는 걸까요? 『건축학개론』은 그 질문을 아주 잔잔하고도 아름답게 따라가는 영화입니다.

이 영화는 단순한 사랑 이야기를 넘어, 말하지 못했던 감정과 전하지 못했던 진심이 시간 속에서 어떻게 흔적으로 남는지를 조용한 시선으로 보여줍니다.

📖 줄거리

영화는 현재의 서울. 건축가로 일하는 30대 초반의 승민(엄태웅)은 고향인 제주에 집을 짓고 싶다는 여성 고객을 맞이합니다. 그리고 놀랍게도 그 의뢰인은 자신이 대학 시절 사랑했던 바로 그 사람, 서연(한가인)이었습니다.

그녀의 등장은 승민의 마음을 어지럽히고 그들의 지난 시간들이 서서히 떠오르기 시작합니다.

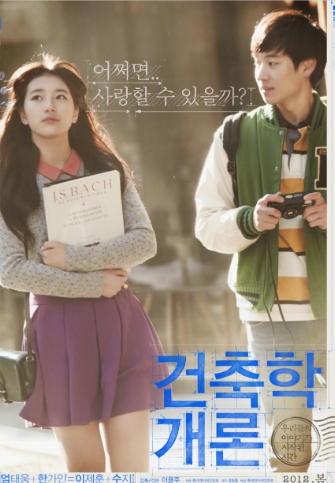

시간은 과거로 흘러갑니다. 1990년대 후반, 대학에 막 입학한 1학년 승민(이제훈)은 수줍고 내성적인 성격의 공대생입니다. 건축학개론 수업에서 만난 서연(수지)은 승민에게는 처음으로 ‘마음이 가는’ 사람이었습니다.

서연은 똑 부러지지만 부드러운, 도도하면서도 따뜻한 분위기를 가진 인물로 승민은 자연스레 그녀에게 끌립니다. 두 사람은 수업 과제를 함께 하며 자연스럽게 시간을 보내게 되고, 처음에는 어색했던 대화도 점차 편안한 웃음으로 바뀌어 갑니다.

함께 공책을 넘기며, 늦은 밤 도서관 앞에서 헤어지며, 자잘한 농담을 주고받으며 서로의 일상에 조금씩 스며듭니다.

어느 날, 서연은 승민에게 제주도에 같이 가자고 제안합니다. 예고도 없던 제안이었지만, 승민은 처음으로 용기를 냅니다. 그들의 제주도 여행은 그동안 말하지 못했던 감정을 확인하는 순간이 됩니다.

이어폰을 나눠 끼고 걷던 길, 바다를 함께 바라보며 나눈 침묵, 이름 없는 공터에 함께 앉아 마신 캔맥주. 그 모든 순간은 사랑이라는 말 대신 진심을 전하는 장면이 됩니다.

하지만 사랑은 때로 말하지 않았기 때문에 멀어집니다. 서울로 돌아온 뒤 승민은 혼란스럽습니다. 그녀를 좋아하지만, 그 감정을 어떻게 전해야 할지 모릅니다.

그 무표정과 머뭇거림은 결국 서연을 지치게 합니다. 서로에 대한 오해, 주변 친구들의 개입, 아무 말도 하지 않는 침묵 속에서 두 사람은 점점 멀어집니다.

서연은 기다렸습니다. 승민이 먼저 말해주기를. 하지만 그는 말하지 않았고, 그녀는 떠났습니다.

그리고 다시 현재. 서연은 “그때”에 대해 묻지 않습니다. 승민도 “왜”라는 질문을 꺼내지 않습니다. 하지만 그들의 시선, 말끝에 남은 떨림은 여전히 서로를 기억하고 있음을 보여줍니다.

함께 집을 설계하고, 함께 벽지를 고르고, 서연은 말합니다. “그때도 그랬잖아. 말이 느렸어.” 승민은 아무 말 없이 웃습니다.

완공된 집을 바라보며 서연은 조용히 제주를 떠납니다. 그리고 남겨진 승민은, 비어 있는 집 안에서 조용히 눈을 감습니다. 마치 그때 말하지 못했던 사랑을 이제야 보내는 듯이.

💭 감정선

『건축학개론』은 말보다 ‘느낌’으로 감정을 전합니다. 그래서 더 오래 남고, 더 깊게 파고듭니다.

승민은 ‘말이 느린 사람’입니다. 그는 자신의 감정을 정확하게 전달할 줄 모르고, 혼자서 마음을 끓입니다. 서연이 먼저 다가와도 그는 “확신”이 없다는 이유로 계속해서 멈추고, 머뭇거립니다.

그런 그를 보며 서연은 상처받고, 자신의 감정이 의미 없었다고 느낍니다. 하지만 그녀는 승민을 원망하지 않습니다. 단지, ‘조금만 빨랐다면’ ‘조금만 더 솔직했다면’ 하는 아쉬움이 그녀를 떠나지 않을 뿐입니다.

서연은 기다리는 사람입니다. 그녀는 말없이 많은 걸 표현합니다. 눈빛으로, 행동으로, 침묵으로. 하지만 감정은 결국 말로 확인되지 않으면 ‘오해’로 남게 됩니다.

그들의 사랑은 그래서 아픕니다. 이루어지지 못해서가 아니라, 확인되지 못한 채 그저 멀어졌기 때문입니다.

현재 시점의 승민은 그 과거의 감정을 여전히 마음에 품고 있습니다. 그는 사랑했지만 말하지 못했고, 후회하지만 붙잡을 수 없습니다.

서연은 여전히 따뜻하지만 그 따뜻함은 이제 ‘추억’에 머물러 있습니다. 다시 시작하자는 말도, 다시 만나자는 제안도 하지 않습니다. 단지, 그녀는 그 시간에 대한 ‘고마움’을 말없이 전할 뿐입니다.

『건축학개론』의 감정선은 그리움이 만들어낸 사랑의 그림자 같습니다. 언제나 곁에 있었지만 결국 한 번도 닿지 못했던 마음. 그리고 시간이 지난 후에야 비로소 말할 수 있게 되는 감정.

그건 너무 늦은 고백이지만 그래서 더 아름다운 기억입니다.